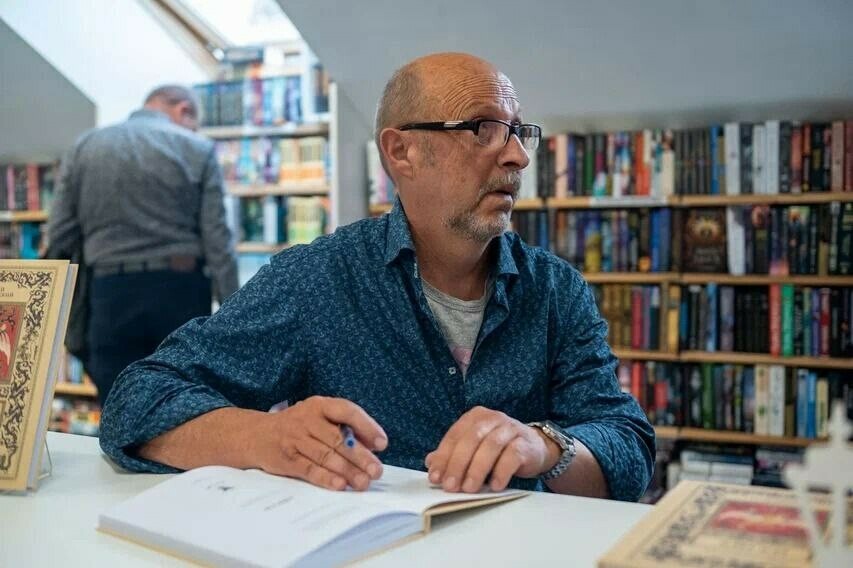

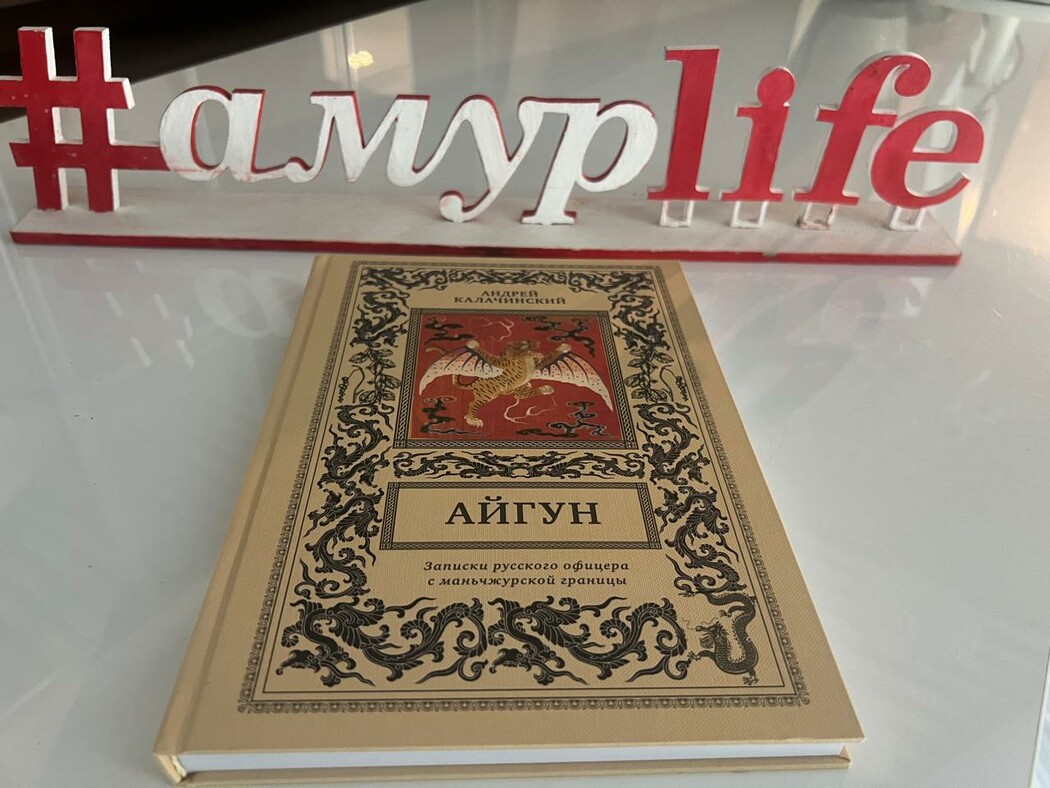

Amur.life открывает серию публикаций интервью с номинантами литературной премии имени Леонида Завальнюка. В этом году на победу в трех номинациях 7-й литературной премии претендуют 9 человек. И первое интервью – с кандидатом филологических наук, известным приморским телеведущим, журналистом Андреем Калачинским. Его роман «Айгун. Записки русского офицера с маньчжурской границы» был опубликован в 2023 году и стал литературной сенсацией. Весь тираж в тысячу экземпляров был быстро раскуплен, а историки и литературоведы принялись спорить, на самом ли деле роман основан на дневниках реального исторического персонажа и кто стал этим персонажем, или это гениальная мистификация. В марте 2025 роман «Айгун» стал одним из претендентов на получении премии в номинации «Лучшее произведение в прозе».

Произведение, написанное в жанре мемуаров офицера царской армии, рассказывает о забытых эпизодах Ихэтуаньского восстания 1900 года и начале войны с Японией в 1904 году. Примечательно, что рядом с главным героем действует реальный исторический персонаж – юный поручик Владимир Арсеньев, впоследствии знаменитый исследователь Дальнего Востока, прибывший служить в Благовещенск.

Книга была номинирована на литературную премию имени Леонида Завальнюка благодаря своей оригинальной концепции и глубокому погружению в историческое прошлое региона. Каким образом возникла идея написания романа, как соотносятся реальные исторические события и художественный вымысел, а также какое значение имеет история в современной художественной литературе – об этом в разговоре с автором Андреем Калачинским.

– Андрей Владимирович, расскажите, как родился замысел «Айгуна»? Что вас вдохновило?

– Все началось с Арсеньева. В 2022 году по указу президента широко отмечался его 150-летний юбилей. Выходило много публикаций о нем, проходили конференции, и я участвовал в одной из них под названием «Многогранный Арсеньев». Но что меня задело, так это то, что некоторые аспекты его жизни, судьбы, его работ как бы не замечались. Происходила обычная в юбилеи лакировка личности. Никому не хотелось обсуждать острые темы, например, почему Арсеньев считал, что нужно выселить с Дальнего Востока китайцев и корейцев, или как сложилась судьба его второй жены и дочери после его смерти? Или почему молодой офицер Арсеньев вместо того, чтобы поехать в военную академию в Петербург, куда его рекомендовали, вдруг попросился из своего польского гарнизона на край земли – хоть в Квантунскую армию, хоть во Владивосток? А ведь у него только что родился сын. Явно, что его толкала не только зарождающаяся страсть к путешествиям. Да и получить звание поручика на 28-м году жизни – так себе военная карьера

В своей автобиографии в советское время Арсеньев отмечал, что он прибыл в Благовещенск летом 1900 года, когда военные действия уже закончились и Айгун уже был захвачен русской армией. Но он был награждён военной медалью за участие именно в боевых действиях этого «похода в Китай». И, пожалуй, это было его единственное участие именно в военных событиях. Награды за японскую войну он получил «за усердную службу и труды».

Так что я написал несколько заметок об этих событиях и понял по реакции читателей, что они совсем ничего об этом периоде не знают. А события эти, так же как и заключение Айгунского договора, определили наши взаимоотношения с Китаем вплоть до наших дней

– Вы провели большую исследовательскую работу перед созданием романа. Расскажите подробнее о процессе подготовки. Какие архивы и библиотеки вам помогли больше всего? Что было самое сложное?

– На самом деле об этом периоде очень много записок и мемуаров. Вот с наступлением советского периода люди перестали писать о делах, в которых они принимали участие, или о событиях, которым они были свидетели. И, более того, от греха подальше уничтожали свои семейные архивы и многолетнюю переписку. А прежде любая учительница или врач, или чиновник, или офицер не стеснялись писать в газеты свои впечатления о поездках по Маньчжурии, в Кватунскую область или описать путешествие на пароходе по Амуру от Сретенска до Николаевска.

В Благовещенске издавалось в начале XX века несколько газет, и две из них самые серьёзные, вели практические ежедневные репортажи о том, что происходило в связи с начавшимися военными действиями. Более того, журналисты были в действующей армии и оперативно выпустили книги «об обороне Благовещенска», с копиями приказов, с перечислением фамилий офицеров и добровольцев и с фотографиями войск и ополченцев.

Кроме того, очень полезными для уточнения фактов были многочисленные научные статьи на эту тему и не только российских ученых. Но самое сложное было получить китайские материалы, освещающие эти события. Вот в Хэйхэ есть целый музей с архивными материалами и их интерпретациями, но из особой деликатности китайские товарищи не хотели бы нас огорчать информацией, которая нам может не понравиться. Тем не менее мне удалось найти такие китайские публикации и сверить по ним события книги.

Я очень признателен сотрудникам Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. Они провели огромную работу по оцифровке архивных данных, документов, отчётов и мемуаров. Доступ к ним свободный. Научные статьи, авторефераты, диссертации, монографии есть на специализированных сайтах, требующих регистрации.

– А почему вы определили жанр своей книги как авантюрный?

– По двум причинам. Во-первых, потому что реальные события, которые развернулись тогда, были очень авантюрными. Об этом много писалось в тогдашней прессе и даже такой выдающийся государственный деятель как С.Ю. Витте предостерегал двор и правительство от неосторожных шагов и поступков на Дальнем Востоке и в Китае.

Россия рассматривала Маньчжурию как свою возможную будущую губернию и вопреки всем обещаниям китайцам вдруг «арендовала» Квантунский полуостров, на который претендовала Япония после успешной войны с Китаем. А потом оказалось, что на границе Китая и Кореи есть запасы леса, на этом можно хорошо заработать. Но почему-то вместе с лесорубами туда прибыли для охраны лесосек специальные военные отряды.

Всё это и привело к войне с Японией, в которой Россия потеряла весь свой военный флот, два своих города – Порт-Артур и Дальний, южную часть КВЖД и половину острова Сахалин. Да ещё всё это спровоцировало волнения в стране, которые вылились в революцию.

Во-вторых, герои попадают в такие переделки, участвуют в таких приключениях, что едва остаются в живых. Да и этот жанр беллетристики для читателя соблазнительней, чем если бы я назвал книгу «историко-документальной», хотя она именно такая и есть.

– Почему именно эта эпоха оказалась столь значимой для вас?

– Вся моя жизнь прошла во Владивостоке. И большая её часть в ожидании неминуемой войны с Китаем. Это продолжалось с конфликта на Уссури за остров Даманский в 1969 году, когда я ещё был школьником, и вплоть до начала 90-х годов. Я был приписан к полку, который стоял на границе с Китаем. И все наши учения и сборы, на которые я призывался, исходили из того, что конфликт с китайцами неизбежен. В конце восьмидесятых я был сотрудником специальной лаборатории восточного факультета ДВГУ. Мы анализировали китайскую пропаганду, стараясь по этим официальным материалам понять, как меняется и к чему приведёт политика лидеров КПК в отношении нашей страны.

И мне всегда хотелось понять, почему две страны вдруг скатились к отчаянной вражде. Где её истоки? В чем мы правы или не правы? Почему мы не можем решить все вопросы, что достались нам от предков? Поэтому для меня это в самом деле личная тема взаимоотношений моей страны с соседями, что нам тут достались. Нужно как-то научиться их выслушивать и попытаться понять, что они говорят. Нужно взвесить, чем мы им не нравимся или почему мы не получаем такого отклика, на который надеялись.

– Исторические романы часто требуют воссоздания эпохи и атмосферы прошлого. Что было труднее всего передать читателям? Например, бытовые условия, повседневная жизнь персонажей, нравы общества – с какими аспектами пришлось особенно повозиться?

– Хорошо писать о будущем, можно что угодно выдумывать. Но о прошлом нельзя писать без уважения к нему, без изучения… Писать о том, что ты не знаешь и надеяться, что и читатель не знает, и всё проглотит. Должно быть профессиональное отношение к делу.

На самом деле нам сейчас даже трудно вообразить, насколько прежде люди были свободнее, чем мы сейчас во многих вопросах. Вот, например, английский офицер, разведчик, путешествует по Маньчжурии. Он оказался в городе Хуньчун, что совсем рядом с Россией. И написал письмо начальнику военного русского гарнизона, что стоял в поселке Новокиевском (ныне Краскино), что хотел бы встретиться. И начальник русского гарнизона взял на себя смелость разрешить ему приехать, принял его, что-то с ним обсудил, показал свой отряд, устроил пир со своими офицерами и отправил обратно. И не был за это снят с должности и назван предателем.

Или сейчас трудно представить, что во время военных действий командующий русскими войсками разрешает журналисту присутствовать при обсуждении хода боёв, планов операций и разрешает скопировать свои приказы, чтобы они потом были опубликованы в книге.

А что мы знаем о личной жизни людей того времени? Нам кажется, что нравы были очень строгими, ведь даже развестись мужу и жене – это была целая процедура, требовалось доказать, что кто-то из них уличен в измене. И поэтому чаще всего именно мужчина брал на себя эту вину. Но при всём при этом мужчины не боялись любить, крутить романы, жить с невенчанными «гражданскими» женами, и женщины тоже чувствовали себя свободными в выборе и смене возлюбленных…

Я уже не говорю о том, что часто мотивом поступков мужчин были, как писал Александр Блок, «доблесть, подвиг, слава». Но уже спустя некоторое время такие мотивы стали редкостью, и другой поэт, Николай Гумилев, отмечал:

Я вежлив с жизнью современною,

Но между нами есть преграда,

Все, что смешит ее, надменную,

Моя единая отрада.

Победа, слава, подвиг – бледные

Слова, затерянные ныне,

Гремят в душе, как громы медные,

Как голос Господа в пустыне.

Теперь эти понятия почти исчезли из нашей жизни. Нравы наши и идеалы сильно изменились. Даже вместо Отечества мы стали говорить Родина, заменив патриархальный культ на материнский. Вот это и было самое сложное при работе над книгой – показать поступки людей в контексте эпохи.

– Кто в действительности стал прототипом главного героя? Есть ли в нем что-то от вас лично? Мне показалось, что помимо истории, выражаясь по-лермонтовски, вы написали еще и историю души?

– В конце книги «Айгун» приведены разные точки зрения на то, кто был реальным прототипом главного героя, который прячется под именем Дубровский. Но я не могу назвать его реальное имя. Герой не просто так скрывается, на то есть причины. Люди, которые меня давно знают, терзали меня этим вопросом, где кончается Дубровский и начинается Калачинский? Я только пожимал плечами. Несомненно, что-то я привнёс в эту книгу. Но герой живёт своей жизнью. И, если вы прочитаете все части трилогии, то увидите, как он меняется вместе с эпохой.

Сокрытость его настоящего имени позволяет мне думать, что он один из канувших в историю, забытых героев. А это всегда добавляет трагизма. Когда Одиссей наконец добрался до родного дома – кто ему был рад? Его даже жена не узнала. А узнал по голосу только старый пёс.

А таких людей, чья жизнь была трагически оборвана или поломана, было очень много. Мне хотелось вернуть моим современникам имя героя важнейших событий на русском Дальнем Востоке начала XX века. Но парадокс в том, что я сам не уверен, могу ли я это сделать. Герой ускользает и растворяется в пелене прошлого, уходит в закат, не оборачиваясь и не прося: «Помяните меня». Он был не один такой… Из нашей памяти выпало целое поколение.

Вот и Павел Андреевич Дубровский, главный герой этой книги, перебросил свои записки через океан и столетнюю пропасть, как бумажный самолётик.

Как писал вдали от России Владимир Набоков:

…Но воздушным мостом моё слово изогнуто

Через мир, и чредой спицевидных теней

Без конца по нему прохожу я инкогнито

В полыхающий сумрак Отчизны моей.

Горько мне думать, что большая плеяда замечательных русских людей исчезла, и остался общеизвестным один Арсеньев. Но и тот чудом заслужил нынешние памятники себе.

– Как воссоздавали образ Арсеньева? В романе он предстает с неожиданного ракурса.

– Наши представления об Арсеньеве во многом основаны на воспоминаниях о нём его первой жены Анны Константиновны. Они очень сахарные. Я более чем уверен, что её слова тщательно редактировались. Из Арсеньева лепили такого человека, который бы подходил советской эпохе в тот момент, когда она уже перестала пожирать своих героев.

Мемуарам первой жены вряд ли стоит полностью верить. Я напомню, что Арсеньев, чтобы с ней развестись, нанял проститутку и фотографа, который запечатлел «прелюбодеяние», что и было основанием развода. Но по некоторым деталям и репликам самого Арсеньева Анна Константиновна, как говорится, «тоже времени зря не теряла».

Воспоминаний второй жены Маргариты Николаевны нам не осталось, потому что она была расстреляна в 1938 году. Она была признана виновной в организации контрреволюционной шпионско-вредительской организации, которую якобы создал её муж Владимир Клавдиевич Арсеньев.

Но есть ещё письма Арсеньева, воспоминания товарищей, с которыми он служил и работал. И я очень благодарен доктору исторических наук Амиру Хисамутдинову, автору книг об Арсеньеве, с которым мы обсуждали дела, поступки и характер Владимира Клавдиевича.

– Часто ли образы развиваются спонтанно, выходя за рамки первоначального замысла?

– Конечно, герои живут так, как хочется им, а не мне. Страница за страницей они сами вольничают и ведут меня туда, куда я и не планировал.

– Как долго работали над книгой? Приходилось ли для этого приезжать в Благовещенск, Хабаровск, Китай?

– Как обычно отвечают «всю жизнь», и это так. Если бы моя жизнь протекала иначе, и книга была бы иной. А собственно ежедневная работа над текстом – это примерно полгода.

Описание городов стало важной частью книги. К счастью, я несколько раз бывал в Харбине и помню его старые кварталы. Благовещенск и Хабаровск – тоже не чужие для меня. Я очень люблю и, если так можно сказать, уважаю и ценю эти первые русские города на Амуре.

Потом, когда книга вышла, осенью я был в Благовещенске, и мой старый товарищ, журналист и литератор Евгений Гончаров на машине провёз меня по всем местам действия, отраженного в записках Дубровского.

– Книга очень хорошо иллюстрирована историческими кадрами. Кто помогал вам в поиске фотографий? Где искали материал?

– Руководство Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева любезно разрешило мне ознакомить с их архивом старых фотографий. Главный хранитель музея Максим Якупов провел со мной много времени, знакомя с фондами. И то, что я выбрал, мне предоставили. Я совершенно случайно обнаружил публикацию сотрудника Дальневосточной государственной научной библиотеки (Хабаровск) о фотоальбоме, посвященном событиям в Благовещенске в 1900 году. И мне помогли с выбором фотографий (за незначительную плату за оцифровку). И несколько иллюстраций мне подарил Амир Хисамутдинов.

– Кто стал первым читателем «Айгуна»?

– Для меня было важно убедиться, что книга точно описывает события и эпоху, поэтому первыми читателями были специалисты – ученый секретарь музея имени Арсеньева Анжелика Петрук и профессор ДВФУ Амир Хисамутдинов. И я не получил никаких замечаний, что меня обнадёжило.

– Много ли отзывов вы получаете об этой книге? Есть ли спорные? Были ли отзывы, заставившие вас задуматься или пересмотреть некоторые аспекты произведения?

– После выхода книги было несколько встреч с читателями. И одна из них в Приморском отделении Общества изучения Амурского края (ОИАК). И я благодарен председателю общества Алексею Буякову, что «Айгун» вышел под маркой ОИАК. Так вот, на этой встрече мне показалось, что часть краеведов были задеты тем, что в книге подробно описана трагедия благовещенских китайцев, которых после начала военных действий отправили на Родину вплавь через Амур. Было высказано мнение, что эту страницу лучше забыть, что это произведёт плохое впечатление на китайцев, испортит отношения между нашими странами, что меня больше не пустят в Китай. И вообще, что нужно перед изданием было показать им текст. И доказать, что всё описанное в книге опирается на достоверные источники. И вообще, «кто такой этот Дубровский?», «Почему вы его прячете?»

К счастью, эти опасения насчёт китайской реакции не оправдались, и через год я по приглашению генерального консульства Китая во Владивостоке в составе делегации журналистов посетил провинции Ляонин и Цзилинь.

Меня очень поддержал благосклонный отзыв о книге китаиста Ивана Зуенко, ведущего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО. В год выхода книги редактор портала «Год литературы» Михаил Визель вставил «Айгун» в подборку «книг осени». Были и другие благоприятные отзывы от читателей и коллег. Но особенно меня поразило письмо (редкая ныне вещь) от Анатолия Александровича Назарова, чьё детство и юность прошли в Благовещенске в тридцатые годы. Этот очень пожилой человек благодарил меня, что спустя столько лет он из моей книги наконец-то узнал подоплеку всех тех событий, что произошли в начале века.

– Роман исторический, но в каждом историческом художественном произведении есть доля художественного вымысла. Как вы поступили в своей книге, сколько вымысла у вас?

– Всё, что касается канвы событий, имён, дат, мест, погоды, глубин амурских перекатов, характеристик пароходов – всё опирается на исторические источники. Даже меню ресторана точно приведено. Но, разумеется, никто не может подтвердить, как именно военный губернатор Благовещенска Грибский разговаривал с китайскими купцами, или какими словами Дубровский рассказывал Арсеньеву о китайской цивилизации. Или взять все воспоминания главного героя о своей жене. Они, казалось бы, не нужны в такой военной книге, но и без них мы не поймём героя. И вообще все женские имена Дубровским зашифрованы из нежелания бросить тень на их обладательниц.

– Литература нередко противостоит истории: писатели могут возвысить или очернить какую-то личность или какой-то период, даже если в реальности все было не так. Но вопрос – возможно ли вообще объективное историческое знание? Ведь историки тоже имеют свои взгляды, свои цели и так далее. Как тогда вообще устанавливать некую истину? И достижимо ли в данном случае истинное знание? Или следует смириться с тем, что в истории это невозможно?

– Конечно, на нашей памяти столько вчерашних героев оказались развенчаны, что поневоле думаешь – нет никакой объективности и истины в оценке человека. Захват китайской гавани в Порт-Артуре поначалу казался великолепным стратегическим шагом: наш тихоокеанский флот получал южную гавань. Потом оказалось, что она мелкая, что броненосцы могут выйти из неё только во время прилива, что эскадра в ней, как в западне… Потом в 1945 году Порт-Артур снова стал советской военной базой. И прав ли был Хрущев, который раньше времени вывел оттуда войска?

Конечно, беллетристика создает образы, которые заслоняют «реальную историческую личность», как она видится историкам. Но и сами историки с переменой власти выдают фокусы, восхваляя тех, кого сами ещё вчера очерняли. «Объективное знание» в гуманитарных науках невозможно, ведь его не подкрепить экспериментом. Мы сегодня знаем о Пушкине больше¸ чем его современники. Но они-то его знали, а мы только «реконструируем» образ.

Муза истории Клио первоначально была музой героической песни, её имя происходит от глагола «восхвалять». Так что если уж попал в историю, то тем и славу приобрёл. А как говорят сегодня: плохой рекламы не бывает.

– Насколько много в ходе работы вы думаете об исторических параллелях с нашим временем?

– Нет, в ходе работы не думаю. А вот, закончив, думаю, что исторические деятели совершают одни и те же ошибки. Планируют одно, а получают – другое. Поневоле начинаешь думать, что и они – винтики в чьих-то более могущественных руках.

– Что, на ваш взгляд, сегодня интересует людей больше: история или литература?

– Ни то и ни другое. Деньги – вот нынешний интерес.

– Как вы считаете, можно ли вашей книгой привлечь школьников к изучению истории?

– Ныне так думать – быть наивным мечтателем. Во-первых, книжная культура умирает на наших глазах. Великой галактике Гутенберга пришёл конец. Аудиовизуальная коммуникация изменит мир так, как мы себе и представить не можем. Во-вторых, насколько я вижу по своим внукам, детей интересует будущее, а не прошлое. В-третьих, по нынешнему законодательству мои книги попадают под маркировку 18 +. Так что, есть слабая надежда, что хотя бы студентам востфака она покажется полезной для семинара.

– Есть ли в литературе сейчас тренд на историю?

– Конечно есть, нужно посмотреть продажи книжных магазинов. Женщины перестали притворяться и перешли к «женским романам», но образованные мужчины для чтения в самолёте берут не какую-то романтическую муть, а что-то, как им кажется, «рассказывающее правду».

– Что вы сами читаете в свободное время?

– Очень разные книги. Например, двухтомник Александра Маркова «Эволюция человека», это обзор последних научных теорий по этому вопросу. И тут же Теофиля Готье и английских поэтов озёрной школы. Конечно, я слежу за новыми публикациями по истории Китая, Кореи, Японии. Кто-то сказал, что культурный человек не читает, а перечитывает. Так вот из отечественной литературы мои предпочтения – это Александр Сергеевич, Николай Васильевич, Фёдор Михайлович и Лев Николаевич. «Мертвые души», «Бесы», «Война и мир», «Анна Каренина» – чудесно озвучены хорошими русскими актёрами, и я слушаю их в машине в частых долгих поездках. Просматривая свои книжные полки, поймал себя на том, что из всего советского периода могу перечитывать только Михаила Афанасьевича. А из иностранцев, например, «Ким» Киплинга и его стихи. Но я лучше сам себя на этом перечне остановлю, потому что иначе он будет огромным и, не дай Бог, Гомер, Катулл, Диккенс или Мандельштам с Ильфом и Петровым обидятся, что я их имена не назвал.

– Важно ли для вас вдохновение или вы садитесь и пишете безо всяких оговорок?

– Нет, я себя заставляю сесть поработать. Работать каждый день по несколько часов. И когда начинаешь, то и вдохновение приходит. Кто-то же шепчет в голову, что случится с героями, что они скажут, как поступят.

– У вас есть фавориты среди героев эпохи, о которых вы пишете?

– Нет, они все мне дороги. Люди – очень разные, много ссорятся, кляузничают, недовольны друг другом. Один генерал-губернатор высмеивает в частном письме своего предшественника. Другой сам кажется наивным, если не сказать хуже, в глазах подчиненных… Офицеры бражничают и бранятся. Ученые злорадно находят ошибки у коллег. Но в момент военного обострения из них вдруг появляется какое-то новое сообщество, в котором все дрязги и обиды уходят на задний план перед лицом смерти.

– Снятся ли вам ваши герои?

– Да, это так. Я за них сильно переживаю. Приходят во сне: некоторые укоряют, другие насмешничают, третьи смотрят, словно с неба и просят описать поподробней.

– Есть в писателе человеческое, когда он пишет, или творец должен быть бесстрастен?

– Если и должен, то ни у кого это не получалось прежде. Если не ошибаюсь, ещё Марко Поло, начиная свою книгу, оговаривался, что он будет точно сообщать читателю, каким событиям он был сам свидетель, а о каких узнал из третьих уст. И что же? Оказалось, что он видел фантастические вещи... Напротив, думаю я, именно «страсть» толкает нас к творчеству.

– Расскажите о своих творческих планах. Над чем сейчас работаете? Какие темы вам, как писателю, отзываются?

– После «Айгуна» у меня вышло вторая книга с тем же героем – «Чосон», о событиях в Корее и о том, как последний корейский император отправил через Россию своих послов на всемирную мирную конференцию в Гааге, и что с ними там случилось. На встречах с читателями я был очень удивлён их заявлениями на мой счёт, что, мол, «две книги – это ни туда ни сюда, нужна трилогия». Читателям легко такими словами разбрасываться. Но, поворчав, я понял, что они – правы.

И в мае этого года закончена третья книга о событиях на Дальнем Востоке во время Гражданской войны и интервенции. Так что я завершил этот цикл, написал о китайцах, корейцах и японцах. Вот это и есть мои темы: русский человек, который пытается понять, куда его занесло и зачем, и как иметь дело с теми народами, которые давно тут живут.

Поскольку я отказался перед публикацией «предоставлять рукопись на утверждение» уважаемым членам правления ОИАК, то вторая книга вышла в издательстве «Дальнаука». Третья – посмотрим, где. Кроме того, по моим пьесам были поставлены несколько спектаклей в Южно-Сахалинске и во Владивостоке.

И пока я думаю, что нужно пожалеть моего издателя Марину Баринову и остановиться. Издавать печатные книжки – дорого. Они не только не приносят гонораров, но и едва покрывают расходы на типографию.

– Как вы считаете, литературные премии и награды важны для писателя?

– Чехов, продав свой сборник рассказов, на эти деньги поехал на Сахалин. А потом, продав уже собрание сочинений, построил дом и дачу в Крыму. Но сейчас литература перестала быть выгодным бизнесом. Это, конечно, не останавливает писателей и поэтов. Бессмертные строки – вот на что они надеются. Премия – это общественное признание, за которым стоят знатоки и ценители литературы. Поэтому это важно, это морально поддерживает писателя, позволяет ему похвастать и погордиться, хотя бы на церемонии, что простительно.

Хорошо, если премия стимулирует создавать великие или хотя бы значимые произведения. Но если и нет, то писатель писать не перестанет.

Беседовала Ольга Крутикова

Amur.life дает своим читателям уникальную возможность прослушать фрагмент аудиозаписи романа «Айгун» в исполнении Ильи Дементьева.

И хотя книга в Благовещенске не продавалась, а в Приморье тираж раскупили еще в прошлом году, Amur.life разыгрывает для своих подписчиков в Telegram один экземпляр книги. Переходите по ссылке и участвуйте в розыгрыше.

При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт AMUR.LIFE обязательна.