Благовещенка Татьяна Николаева поделилась своими впечатлениями о путешествии в Северную Корею. Она побывала в Пхеньяне в составе группы турагентов и говорит, что эта поездка перевернула ее представления о КНДР. Как добиралась до одной из самых закрытых стран мира, действительно ли самостоятельность туристов там жестко ограничена и что под запретом для иностранцев – в интервью на Amur.life.

– Таня, расскажи, как ты поехала в Северную Корею? Это была мечта?

– О таком я не мечтала – получила приглашение поехать туда в рабочий тур как руководитель туристического агентства, программа интересная для меня была, даты подходящие, и в конце сентября я запланировала эту поездку.

– Каким был маршрут?

– Что касается способов добраться до Кореи, то для нас, дальневосточников, они достаточно простые. Для западных жителей посложнее. Из Москвы есть прямой рейс в Пхеньян, но там летают как правило дипломатические сотрудники, северокорейцы, работающие в России, билеты на этот рейс не продаются как таковые. Есть авиарейсы из Владивостока в Пхеньян, их выполняет корейская авиакомпания Air Koryo, либо второй вариант – туристов на автобусе везут к границе с Северной Кореей через весь Хасанский район Приморского края, и оттуда на поезде люди пересекают границу России и КНДР и попадают в Расон – это особая северокорейская экономическая зона. Мы летели из Владивостока на Ил - 62, еще в авиапарке – ТУ-154, ТУ-134.

– Насколько это долго и дорого?

– Чтобы поехать в Северную Корею, необходимо оформить визу, для неё требуются оригиналы загранпаспорта, справка с места работы, и еще нужно заполнить анкету с фотографией. Все это нужно за 30 дней до поездки отправлять туроператору, который оформляет визы. Если туристы оригиналы документов не хотят отправлять по почте, они могут отправить сканы документов, а оригиналы привезти уже перед поездкой за сутки-двое в офис туроператора и за 50 долларов им вклеют в паспорт визу.

Что касается цен, мы можем говорить только про стоимость туров, потому что частные путешественники в Северную Корею не ездят. Стоимость туров варьируется, и они считаются нестандартным способом – рублёвая часть плюс долларовая. Жд туры дешевле, в пределах 40-60 тысяч на человека. Зависит от длительности, от программы, и это туры, где все включено. То есть питание – завтраки, обеды и ужины – входит обязательно. Авиатуры слегка дороже. Цена тоже зависит от программы, от длительности, потому что есть туры и на 4 ночи, на 5, на 7, на 10 ночей. Есть туры с посещением Пхеньяна и близлежащих городов, есть туры через всю страну. Соответственно, стоимость где-то от 90 до 150, 160 тысяч на человека. Летом еще бывают туры на морской курорт, а на эту зиму есть горнолыжные туры, потому что половину территории КНДР занимают горы и там очень много экскурсий, маршрутов, включающих посещение гористой местности, ну и, в частности, есть горнолыжные курорты. В любом случае, все путешествия предполагают, что «все включено», потому что все маршруты утверждены северокорейским туристическим агентством «Интурист», это единственная государственная туристическая организация, принимающая зарубежных туристов. Соответственно, сам человек никуда не может пойти, ничего себе не может купить в местных магазинах. Поэтому туров без включённого питания нет.

– Местных жителей увидели уже в самолете или когда приехали?

– В этой поездке впервые я наткнулась на северокорейцев в аэропорту Владивостока при регистрации на рейс, их было очень много. Небольшого роста, достаточно жилистые мужчины в синей одежде, униформе. Это базовый комплект одежды, который полагается всем северным корейцам. Они везут с собой огромные коробки – примерно как советские граждане, наверное, в своё время возвращались из поездок в ту же Европу, привозили все, что могли, и жители КНДР поступают так же. Большая часть пассажиров на этих рейсах – это рабочие, те, кто работают в России, небольшое количество русских граждан, туристы, и сотрудники посольств, консульств, те, кто учится по обмену. То есть, небольшой процент таких более, скажем, интеллигентных граждан.

– Что увидели после приземления?

– Когда мы прилетели в Пхеньян, было ощущение, как будто мы прилетели в параллельный мир, на машине времени приземлились в прошлом. Аэропорт был практически пустой, стояло всего два международных рейса, оба во Владивосток летают, ну и один чартерный периодически в Москву, и все. Не было больше никого, кроме нашего самолёта. Нас встречали представители туристической компании, распределили нас по группам. Туристов было примерно 40-50 человек, в основном москвичи. И многие не знают фактически ничего о стране, в которую едут – ни что нет открытого доступа в интернет, что не будет возможности свободно гулять по улицам города, что нельзя заскочить в любой городской магазин, и что-то прикупить... Что все, что могут увидеть туристы в стране – строго согласовано корейскими властями. Маршруты, локации, музеи, предприятия – самые красивые, патриотичные и развитые.

Наша группа турагентов была порядка 10 человек. Были люди из Владивостока, я из Благовещенска, москвич был, турагент из Севастополя – вот такая география. Нас распределили по своим маршрутам, у нас был маршрут «Достопримечательности Пхеньяна», и один раз мы выезжали за город в тепличное хозяйство, 40 минут от города. Больше по другим маршрутам мы, к сожалению, не ездили.

– Что-то особенно удивило?

Что удивило? Даже не могу сказать. Я примерно понимала, что нас ждёт. Но вот это ощущение другой реальности… Ещё, кстати, тот факт, что они проверяют все гаджеты, то есть не просто телефон, а при заполнении анкеты на визу нужно указывать, какие электронные устройства ты с собой везёшь. Все нужно перечислить: планшеты, телефоны, ноутбуки… У меня была электронная книга, большая. Мне вроде как сказали, что не обязательно ее обозначать, но ещё у них требования показывать всю литературу, которую ввозишь с собой в страну. И у меня был внутренний такой вопросик – интересно, а если у меня в моей электронной книге куча книжек, мне их придётся показывать? Но они долго вертели мою книгу в руках, не уверена, что они поняли, что это такое. Вернули мне её обратно, и все, я прошла контроль.

Ещё меня очень позабавили их военные. Они просто передвигались по лётному полю, пока мы ещё сидели в самолёте, ждали, когда нас выгрузят. Военные вчетвером шли, маршировали абсолютно синхронно. То есть, настолько у них это вбито, видимо, в организм, они ходят только строем, даже если это небольшой строй, всего лишь 4 человека. И они шли друг за другом синхронно, по ровной линии, это обратило на себя внимание.

– На самом деле туристам нельзя самим передвигаться по городу, только в группе? Кто за вами присматривал?

– К нашей группе были приставлены два гида, женщина и мужчина. Мужчина, в принципе, всегда молчал, большую часть времени он ничего не рассказывал, просто присутствовал с нашей группой. Из чего мы сделали вывод, что он, возможно, от органов соответствующих к нам приставлен. Но вполне возможно, что и женщина-гид, которая нам все рассказывала, знакомила нас со всеми достопримечательностями, тоже имеет какое-то военное звание. Но, конечно, полностью эту структуру никто из иностранцев, разумеется, понять и узнать не может. Только слухи, домыслы, где-то кусочки информации. Разве что те, кто годами в стране работают, могут понимать их систему изнутри.

При этом, конечно же, ни к кому из нас конкретного сотрудника не приставляли, потому что это было бы физически сложно, да и в этом не было нужды, потому что мы везде передвигались вместе на автобусе, у нас не было возможности куда-то пойти отдельно от группы. Об этом мы знали, понимали это, но все равно это, кстати, не очень приятно. На 3-4 день начинает раздражать отсутствие возможности прогуляться, что-то посмотреть самому.

– Какие у тебя впечатления от столицы КНДР, что бросилось в глаза?

– Нас из аэропорта повезли в Пхеньян, но так как страна готовилась к ближайшему празднику, который в начале октября проходил, дорога ремонтировалась, и из-за ремонтных работ нас везли окружным путём. Вместо 30 минут мы ехали около 2 часов, ехали по окраинам, которые обычно туристы не видят. И я, конечно, была немножко поражена. Во-первых, очень красивые поля – конец сентября, краски играют, и поля устроены очень интересно – рисовые посадки перемежаются узкими посадками сои, и визуально это очень красиво, все такое аккуратненькое, чистенькое, вдоль дорог везде деревья высажены. На полях люди работают, мы видели мужчин, которые пашут поля на быках. То есть у них быки запряжены, и они идут по полю. Какой-то сельхозтехники все время, что мы ехали, я вообще не видела.

Периодически проезжали деревни: 3-4 этажные дома, достаточно современные, на китайские чем-то похожи. Кое-где какие-то хибарки белёные, смотришь и думаешь, что сто лет назад, наверное, так же это все выглядело. Но при этом опять же все чисто, аккуратно, все куда-то идут, никто праздно не слоняется.

Машин на дорогах практически не было. Периодически нам попадались какие-то джипы на дороге, грузовики, и все. То есть ни техники на полях, ни легковых машин – ничего такого не было.

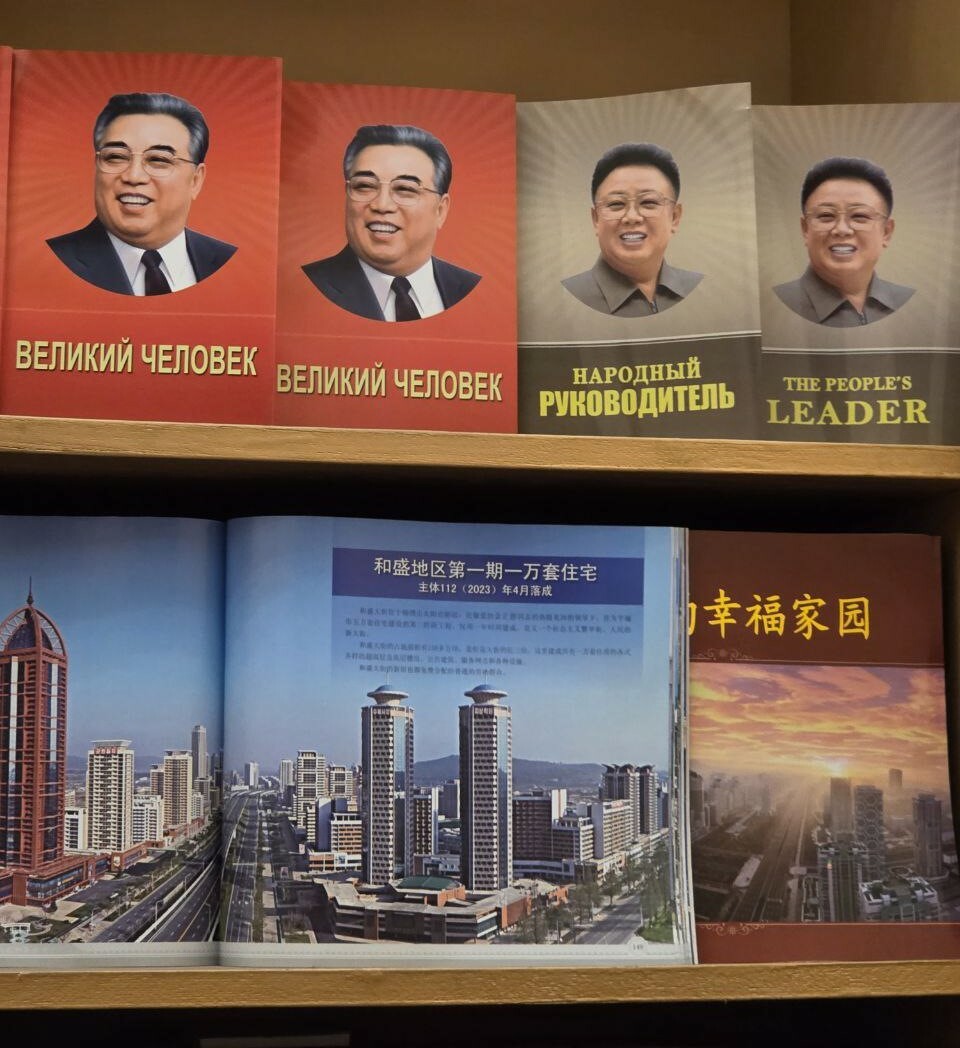

На подступах к Пхеньяну застройка становится все современней и сначала напоминает любой российский город с советскими зданиями, пока неожиданно не въезжаешь в город, в новый район Хвасон. Нам рассказали, что небоскребы на десять тысяч квартир были построены буквально за десять месяцев – это часть социалистического задания. Всего проект новой застройки предполагает 50 тысяч квартир.

Город оставляет необычное ощущение – некоторые районы застроены безумными зданиями в духе соцреализма, некоторые напоминают обычные спальные районы, а какие-то – классический азиатский мегаполис, Сингапур, или, к примеру, Шанхай. И все монументальное! Несколько новостроек – в виде баллистических ракет.

Кстати, квартиры северокорейцам выдает государство, и, по словам гида, очередь на жилье не так уж велика - около двух лет. Но так ли это на самом деле, проверить невозможно. Еще рассказывают, что лучшие дома и квартиры распределяют также, как это было в СССР – гражданам, имеющим регалии, вес в обществе, звания и научные степени. Причем высотки Пхеньяна, которые в любом другом мегаполисе мира были бы отелями или офисами, тоже являются жилыми зданиями. Целые проспекты города отданы педагогам, профессорам, артистам.

С одной стороны, это великолепно. С другой – в городе регулярно отключают электроэнергию, и на 25-30-е этажи приходится взбираться пешком.

– Что скажешь о местных жителях?

– У нас не было особой возможности с ними контактировать. По улицам достаточно много народу ходит, но несравнимо, конечно, с нашими городами. Праздно шатающихся людей я не видела практически нигде. Впечатление, что все достаточно целеустремлённо, бодро идут по своим делам. Вечером народу побольше, днём поменьше, нет вычурно одетых, все примерно одинаково выглядят. Такая неброская повседневная одежда, чисто практичная. И многие ходят в базовых комплектах одежды, которые им выдаёт государство. Особенно мужчины.

Как-то нас вывезли на экскурсию, мы вышли прогуляться по скверу, и там сидели школьники. И вот один из них подскочил ко мне с таким лихим видом, и говорит: «Здравствуйте!» по-русски. И у него такой вид, что он совершил что-то смелое, необычное! Я думаю, для него это, наверное, такой единственный неформальный контакт был. В ресторан однажды нас завозили, где были местные, они там ели, поглядывали, косились с удивлением небольшим. Больше мы ни с кем не контактировали.

Как-то вечером мы прогуливались по улице в составе группы и видели двоих нетрезвых жителей. Они друг друга поддерживали, но нормально шли, не падали. Такие пьяненькие, весёлые, немножко пошатывались. Мы позабавились, что все-таки есть, конечно, у них такое. Пьют они много, об этом мы наслышаны были, хоть и не видели сами. Кстати, как-то мы ехали по городу на автобусе и увидели очень длинную очередь в какое-то заведение. Спросили, что же это за заведение, нам сказали, что пивной ресторан. Было 2 часа дня, и мы так удивились - вроде как рабочий день. Строили предположения, в честь чего это люди там стоят, и гид нам не объяснила. Ну, мы решили, что, возможно, это пенсионеры.

Машин действительно там немного, особенно если учесть, что Пхеньян - город большой, застроенный, есть районы, где стоят современные многоэтажки, небоскрёбы, подсветка – выглядит как мегаполис азиатский. Но при этом дороги полупустые. Для тех, кто бывал в Шанхае, Сингапуре, Гонконге – для них это такой слом шаблона, потому что в таком городе ожидаешь толпу, а ее нет. Дороги тоже полупустые. У них в основном до последнего времени были разрешены машины государственные, военные, дипломатические, и буквально пару месяцев назад, как нам сказали, были разрешены частные машины, то есть их количество сразу прибавилось резко. Ну как прибавилось – мы слышали, что было 200 частных машин, а за 2 месяца 5 тысяч частных машин было зарегистрировано. Конечно, для целой страны на 26 миллионов жителей это тоже немного.

Кстати, в КНДР, чтобы покинуть свое село, деревню или город, необходимо оформить разрешение. Разрешение так просто не выдается, только по конкретному поводу, типа командировки, и согласуется с органами госбезопасности. Везде по стране стоят КПП, поэтому без разрешения далеко не уедешь.

– Ты привезла много фотографий из Кореи, а были указания по фото? Что не снимать, или как снимать?

– По фотографиям нам сразу провели инструктаж, но при том, что я уже успела за это время привыкнуть, меня это не удивило особенно. Военных нельзя фотографировать, людей тоже нежелательно. По вождям нам дали очень чёткие указания – ни в коем случае их на фото не обрезать, ни селфи, ни какое-нибудь позирование на их фоне не разрешено, только вытянув руки вниз по швам, можно фотографироваться. Нельзя быть в расстегнутой или небрежной одежде, солнечных очках.

Какие-то объекты нельзя было снимать. Как-то вечером мы ехали, и на площади проходила репетиция к празднику предстоящему – Дню образования ТПК (Трудовой партии Кореи). Несколько тысяч студентов репетировали передвижения какие-то.

Мы все это снимали, а на следующий день нам сказали, что это снимать нельзя. Эти репетиции продолжались, и когда мы были на какой-то смотровой площадке, одна из женщин в нашей группе попробовала снять это, и лифтёр, которая подняла нас на смотровую площадку, этот момент увидела, подошла к ней и заставила её удалить это видео. То есть контроль все равно есть.

– Какие существуют запреты для туристов? За что можно поплатиться? Например, «Игру в кальмара» на флешке привезти?

– Перед тем как выезжать, в офисе туроператора мы подписывали памятку, что нельзя делать в Северной Корее. Там было много пунктов, и большая часть из них довольно-таки диковаты. В том числе, как, в каком виде нельзя фотографироваться на фоне вождей. Что касается южнокорейской культуры – честно, не помню прямо такого жёсткого запрета на какие-то южнокорейские сериалы и песни, хотя, конечно, это логически понятно, что если ты там будешь козырять этим, то, возможно, тебе погрозят пальцем. Чаще туристы нарушают какие-то внутренние правила, и это может обойтись штрафом, и это, скорее, проблема для туроператора, потому что гидам приходится это улаживать.

Нам рассказывали историю про двух туристов, они жили в нашей гостинице – 47 этажей и на верхнем этаже бар. Они выпивали, им не хватило, и они пролезли в этот бар наверху и просто вытащили бутылку виски, выпили её. И потом, когда все выяснилось, гид упросил отель не вызывать полицию, по-моему, 450 долларов штраф потребовали с туристов, и потом они спокойно уехали из страны, хотя до конца не признавали, что это воровство. Проблема, скорее, была для гидов это все улаживать. Были туристы, которые в пивном ресторане, куда завозят туристов, попытались сбежать, то есть типа сами погулять по улицам. Их просто притормозили, вернули обратно. То есть никого чуть что не садят. Конечно, если вдруг, например, повредить плакат с изображением Ким Ир Сена или Ким Чен Ира, то, я думаю, более жёсткие могут быть последствия.

– Как вас кормили, понравилась корейская кухня?

– Еда была довольно простая, но меня удивило то, что было очень много мяса. Мы завтракали в отеле, где жили, он пятизвёздочным считается, и там достаточно хороший ресторан. Для нас там и кефир ставили, то есть молочку, которая в Азии не особо котируется, яичницу делали, котлеты подавали – очень сытный завтрак. В течение дня нас кормили в разных ресторанах города, и я заметила такую особенность, что давали очень много разных видов мяса. Курица, утка, говядина, баранина, свинина – и достаточно мало овощей. Вот кимчи почти везде была. Блинчики азиатские, которые нам по Вьетнаму известны. Вообще, все довольно вкусно. Как-то раз нас привезли в ресторан "Шведский стол", это был именно местный ресторан, потому что в половине случаев нас кормили в каких-то непонятных местах – вроде как местные рестораны, но людей там практически не было, и мы не очень понимали – или нас привезли в такое время, когда никого нет, или в принципе там никого не бывает. Так вот, это большой ресторан в несколько этажей, там разные залы с разными кухнями, и европейская тоже была. Нас вывели на верхний этаж, там "шведский стол" был, и сидели какие-то военные за столом, они прямо развернулись и смотрели на наши столики. Кстати, в Пхеньяне достаточно много ресторанов, хоть и говорят про бедность населения.

Сами корейцы, насколько я понимаю, мясо не особо едят. То есть не всегда у них есть возможность. В почете у них кимчи. Как нам рассказывала гид, засолка кимчи – это у них такой прямо национальный процесс. На семью 100-150 килограммов каждую осень солят, и у них, по-моему, даже 3 выходных дня даётся на засолку. И по ним, если честно, видно, что у них кимчи – это основное блюдо, и еще рис.

– Ты про телосложение среднестатистического корейца?

– Да. Я вообще не видела там полных людей. Все очень поджарые, стройные, небольшого росточка. Может, конечно, это какая-то национальная особенность у некоторых проявляется, а может быть, питание в детстве такое было. В общем, толстых среди них нет, к тому же у них очень активная культурная жизнь, спортивная, очень много мероприятий, начиная с детства, и необходимость в них участвовать; кружки различные: вокальные, спортивные и, насколько я поняла, дети обязаны их посещать. Очень многие взрослые тоже участвуют в той или иной форме в общественной жизни. Например, есть женские группы, которые по утрам выходят и начинают танцевать. Насколько я понимаю, это добровольно-обязательное развлечение.

Кстати, очень много хорошо поющих людей нам попалось, не знаю, это стечение обстоятельств или, в принципе, характерно для корейцев, потому что в детстве они массово посещают такие кружки. У нас гид пела шикарно, в автобусе нам исполнила гимн России.

А в последний день мы ужинали в посольском ресторане, и там нам подготовили целое шоу – официантки пели просто божественно, на русском некоторые песни, играли на инструментах. Мы поняли, что это не совсем официантки, слишком талантливые они. Там такие голоса! Я просто была удивлена. Снимать это нам не разрешили.

– За то время, что там были, возникло ли ощущение, что ты находишься в какой-то особой стране, не похожей на другие?

– Было ощущение, что я в абсолютной параллельной реальности. Немало этому способствовало отсутствие интернета – у них свой какой-то интернет закрытый. Роуминга, разумеется, нет. У нас была единственная возможность в отеле покупать вай-фай, 10 минут стоили 1,7 доллара. И это, конечно, тоже способствовало ощущению обособленности полнейшей от мира.

Вообще, на самом деле, после поездки мои представления об этой стране немного перевернулись. Мы, кто вырос в девяностые, двухтысячные, ещё из песни «Гражданской обороны» знаем, что это диктатура, что это ужасно. Но когда я когда смотрела на происходящее, я думала, а так ли это плохо? Они живут бедно, они живут в очень жёстких правилах. Но при этом они не в рубище, не в цепях там ходят. Люди живут свою жизнь.

Действительно, Северная Корея пошла по пути обособленности полнейшей от всех. Не знаю, мне просто стало сложно для себя сделать вывод, хорошо ли, что они так живут, или плохо. Потому что они все равно живут как бы своим умом, точнее, умом лидеров своих. У них очень большой упор на развитие национального самосознания, на патриотизм. То есть в этом есть некий плюс. Они действительно живут в диктатуре, но, вспоминая историю, понимая то, что Корею когда-то поделили Советский Союз и Америка, что это маленькая страна, с которой крупные державы не церемонились, получается, для Северной Кореи это был единственный способ каким-то образом отгородиться от внешних влияний, пусть не совсем, но тем не менее, они относительно самостоятельны. Возможно, с точки зрения политики, для малюсенькой страны, у которой нет каких-то крупных экономических рычагов давления на мировую экономику, такое устройство – единственный способ остаться нетронутой. Но это мои рассуждения, я не политик. Я бы, конечно, так жить не хотела, это факт. Но судить и вешать ярлыки, уехав оттуда, я бы, наверное, не стала.