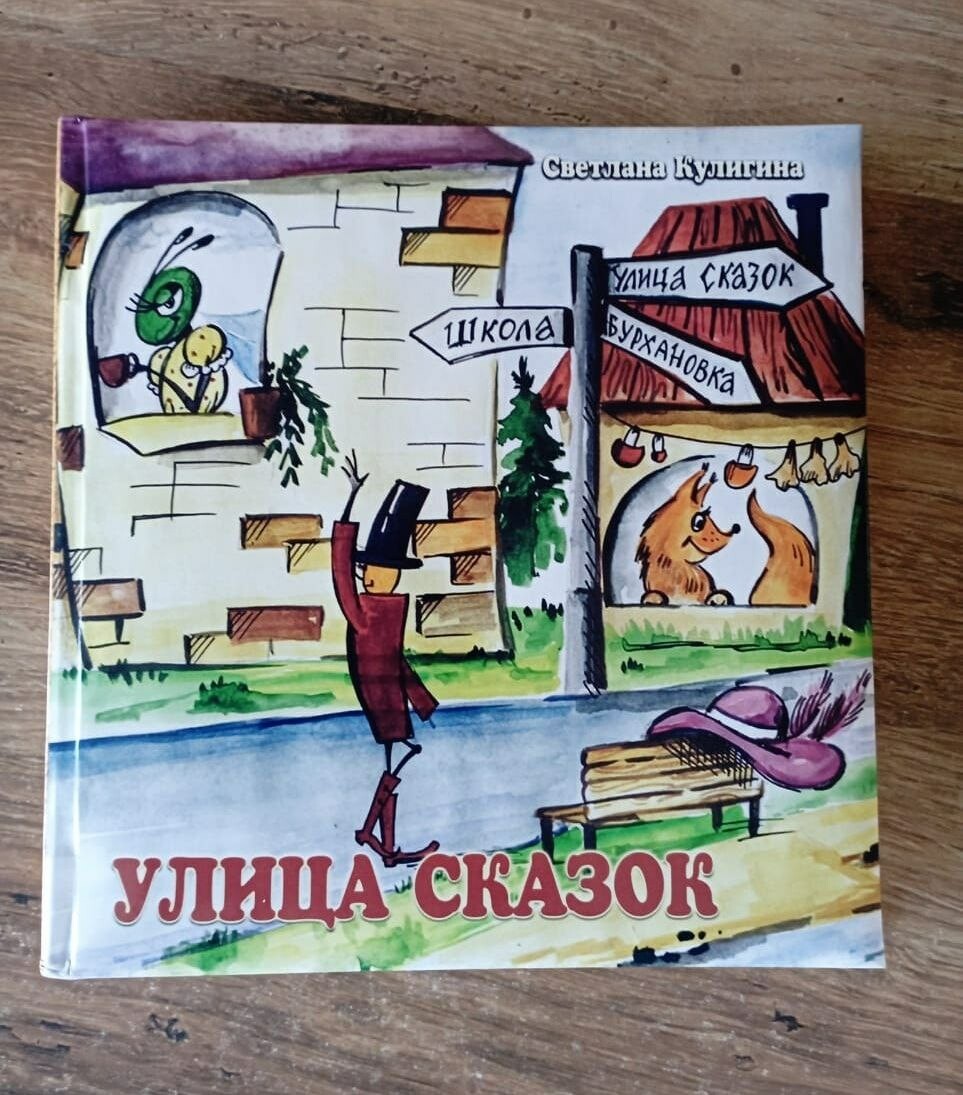

Светлана Кулигина работает библиотекарем в Тамбовской детской библиотеке и пишет детские сказки, которые не оставляют равнодушными их читателей. В них можно прогуляться по улицам Благовещенска, сковородинским лесам и постоять на берегу Зейского моря, встретить амурозавра, улететь к звездам с космодрома Восточный, а главное – узнать самого себя в каком-нибудь отважном, веселом или любознательном персонаже. Одна из ее последних книг «Улица сказок», вышедшая в 2023 году, была номинирована на литературную премию имени Леонида Завальнюка» в номинации «Лучшее произведение для детей». С автором тонких поэтичных и добрых сказок для детей и взрослых мы поговорили о том, как рождаются сказочные истории, тяжело ли писать для современных детей и о том, какое оно – человеческое и писательское счастье.

– Светлана Анатольевна, с чего начался ваш писательский путь?

– Я начала писать довольно поздно – после сорока. Первая книжка – история семьи.

– Но предпосылки были? Рассказывали детям сказки на ночь?

– Сказки появились позже, когда дети выросли. Они читали и слушали другие книжки. Взрослая дочь вспоминает, как я начитывала её любимые произведения на магнитофонную кассету, и она слушала их перед сном. Надеюсь, внуки станут свидетелями рождения новых сказок.

– В какой момент решили, что хотите писать для детей?

– Я и не думала писать для детей – так вышло. Жанр сказки позволяет наиболее полно обобщить идею. Мои сказочные истории в большей степени для взрослых, но детям тоже можно читать.

– Как рождаются идеи для этих историй? Откуда приходят сюжеты?

– Сверху летят. Когда душа распрямляется, становится «светлою, как луч», в неё падают сказки. Почти все задумки появились в путешествиях. Из каждого большого и маленького путешествия я привожу в голове новую книжку. Я счастлива только в дороге. Это плохо, но ничего не могу с собой поделать. Свинцовое клише обыденной жизни меня душит. И в книгах моих все куда-то стремятся: едут, бегут, летят…

– А я читаю ваши сказки и наслаждаюсь уютом, исходящим от них. Так и хочется попасть в какой-нибудь уютный домик, герои которого пьют ароматный чай с «воздушным, как облако, бисквитом» и «фруктами, посыпанными сахарной пудрой и украшенными листиками мяты». Вы сама гостеприимный человек?

– Очень. Я воспитана в доме, где всегда было полно гостей. В то время было принято ходить в гости, любили и умели принимать гостей. Сейчас эта традиция уходит. Кафе и ресторан не заменят уютных домашних посиделок и бесед. Это ещё одна грань надвигающейся «мерзости запустения». Своими историями я хочу отогреть человека, укутать его, спрятать от жёсткого и жестокого современного мира. «Лиса-повариха» разве для детей написана? Тут и тепло, и вкусно, и радостно, и маленькая любовная история спряталась.

– Есть ли в ваших сказках автобиографичные моменты? А прототипы?

– Конечно! Прежде всего, каждая сказка о себе. Но есть и конкретные прототипы: муха Паулина – подруга Света, Малой – погибший на войне сын Алёшка, Алёнка из «Сказок несолёного моря» – одноимённая сестра плюс дочь Соня, дедушка Алёнки – наш любимый «деда» Василий Васильевич Артамонов.

– Многие герои ваших сказок живут в Благовещенске, Сковородинском, Зейском районах. Эти места – родные для вас?

– Благовещенск – родной город. В Сковородинском районе у бабушки и деда прошли радостные дни детства, а впоследствии семнадцать лет жизни и работы. Люблю тайгу, холодные реки, люблю север… Считаю, что каждый кусочек земли заслуживает, чтобы кто-то его любил и воспевал.

– «Ольдойские сказки» придуманы вами или записаны со слов местных жителей в вашей литературной обработке?

– «Ольдойские сказки» целиком моя выдумка. Это дань любви и похвала любимой малой родине.

– Один из ваших героев говорит: на родине звезды сияют ярче. Вам самой никогда не хотелось уехать поближе к центру России?

– Думаю, любовь к малой родине и страсть к перемене мест могут вполне уживаться в одном человеке. В этом году гостила в Пскове, Великом Новгороде. Недавно путешествовала по городам Золотого кольца. Везде хочется пожить. Люблю Дальний Восток, но здесь мне не хватает русской старины, погружения в живое культурное и, главное, духовное наследие святой Руси. Не хватает сопричастности к главному. Эта оторванность хорошо заметна в наших детях: «Мы где-то здесь, а история, культура, война где-то там. Нас не касается!» Местечковое мировоззрение ограничивает желания и возможности человека. Чтобы любить свою страну, нужно её знать.

– Писательство — это больше про удовольствие или про труд? Есть ли у вас какие-то рецепты, как заставить себя писать текст, если он «не идёт»?

– Да это мука какая-то! Перечитываешь, переписываешь… Думаешь – не буду больше писать! А тебя как будто кто-то в спину толкает…

Рецепт один – труд.

– Считается, что писать для детей гораздо сложнее, чем для взрослых. Это действительно так? Ведь вы пишете и прозу, и поэзию. Что сложнее? Что легче?

– Для детей нужно писать проще, ярче, увлекательнее. Следовательно, писать сложнее. И ответственность больше: а вдруг твоя книжка в будущее проникнет, и кто-то её прочтёт?! Как она в хрупком детском сердце отзовётся?

А с поэзией давно покончено. Говорят, можешь не писать стихи – не пиши. Я могу. Вот и не пишу.

– Чему вы бы хотели научить своих юных читателей?

– Научить читать книгу, радоваться, удивляться. Берёт ребёнок в нашей библиотеке книги для летнего чтения – считает страницы со слезами. Чем толще, тем хуже. А ведь можно взахлёб читать, удовольствие от чтения получать!

– Удаётся ли вам зарабатывать на детских книгах? Или это тот случай, когда больше вкладываешь, чем получаешь?

– Это тот случай, когда одни убытки. Сейчас издавать книги – дорогое удовольствие. Несколько раз удавалось найти спонсоров, поклон им до земли. Иногда хочется всё это бросить и перестать тратить зарплату библиотекаря на дорогостоящее увлечение.

– А есть ли универсальный рецепт успешной детской книги?

– Мне кажется, книга должна быть внутренне серьёзной. Яркой, весёлой, даже смешной, но с серьёзной идеей. Это уважение автора к маленькому, но умному и чуткому сердцу ребёнка, к его сложному миру, бессмертной душе. Ребёнок это чувствует и ценит. Я больше десяти лет работаю в детской библиотеке и со всей ответственностью заявляю: детей можно по-настоящему увлечь только серьёзными, важными, глубокими темами.

– Но современные дети все равно очень мало читают и больше времени уделяют гаджетам. Что с этим делать?

– Это глобальная проблема. Каждый должен решать её в меру своих сил. Родителям нужно читать с детьми хорошие книжки тихими ласковыми вечерами. Другого рецепта не знаю.

– Все ваши книги замечательно проиллюстрированы. Как вы подбираете художников для своих произведений?

– Завидую тем, кто пишет для взрослых: нет головной боли с картинками. Сейчас одна иллюстрация стоит от трёх тысяч рублей. Нейросети не люблю, прибегаю к их помощи в крайнем случае. Иногда берусь сама царапать: недавно рисовала картинки к сказке «Лети, Самолётыч!» Хотелось скорее выпустить в свет эту историю. Иллюстраторов приходится искать днём с огнём. Люблю иллюстрации Светы Ганьшиной – директора Детской школы искусств в Тамбовке. Она очень занятой человек, но не отказывает. Вот бы наши писательские организации заключили взаимовыгодные соглашения с амурскими художниками! Уверена, нарисуют не хуже, чем дорогие иллюстраторы из центра России.

– Даете советы художникам, как должен визуально выглядеть герой книги при его прорисовке?

– Никогда. Всегда надеюсь, что художник сделает образ ярче и интереснее, чем я его представляю. Единственное условие – прочесть книгу. Сегодня художники просят отправить «задание» – краткое описание иллюстрации. Но это уже не иллюстрирование, а подмена какая-то.

– Какие детские произведения вам особенно нравятся? Есть ли среди детских авторов такой, на которого вы равняетесь?

– У каждого классика детской литературы есть чему учиться. У каждого есть неповторимая личная история оттачивания таланта, уникального авторского стиля. Но выделю Константина Паустовского. Дети его произведения слушают как завороженные. Его книга способна найти и поднять из любого сердца – большого или маленького, самые лучшие, светлые, пусть даже давно утраченные или забытые чувства. Внимательно читаю его мастер-классы начинающим писателям.

– Каким вы сама были ребенком? Что вас занимало в 6 – 10 лет?

– Я заводила тетрадки и блокнотики, переписывала в них стихи о русской природе. Любила в одиночестве бродить в лесу, мечтала о дальних странствиях. Ой, кажется, с тех пор ничего не изменилось.

– Любовь к поэзии привела вас на филологический факультет БГПУ?

– Я поступила туда, где не нужно было сдавать математику, физику и химию. Так и попала на филфак. Счастливая случайность.

– Тем, кто пока не знаком с вашими сказками, но после нашего интервью захочет познакомиться, посоветуйте: с каких произведений лучше начать?

– Если вам грустно, почитайте сказку «Фил и зебра». Если холодно – «Лису-повариху». Если вы романтик, прочтите «Самолётыча» или «Лютика». Если хотите окунуться в детство, возьмите «Сказки несолёного моря».

– А я, пользуясь случаем, хочу порекомендовать «Золотую розу» и сказку про «Паулину и китайские палочки». Почему-то после прочтения на глаза навернулись слезы, настолько трогательный у них финал. Какие эмоции испытываете вы сами, когда пишете? Можете ли плакать в этот момент или испытывать радость? Насколько велика сила сопереживания к героям?

– Честно? Пишу – плачу. Читаю – плачу. А как писала «Хухарика»?! Выла. Это же невыносимая история. Я свою героиню убила, а сама живу… А «Путешествие Синей сороконожки»? Это же книга о Царстве Небесном. О том, как человек чает получить одно, а получает гораздо большее за смирение и веру! Здесь вместо «не верь, не бойся, не проси» – бойся, проси и верь!

– Получается у вас, как в «Хрониках Нарнии» Льюиса с их христианскими мотивами – попытка сказать о высоком так, чтобы тебя поняли и в 7 лет?

– Именно. Вальтер Скотт, умирая, попросил принести ему книгу. Родственники спросили: «Какую книгу, отец? У тебя их сотни!» А он ответил: «Есть только одна книга – Библия. Остальное – комментарии». Книги пишутся нитями из одинокого сердца. Сердце распускаешь, а книгу вяжешь. Кто-то из писателей этот образ придумал. Поэт Ольга Крутикова об этом знает.

– Распуская сердце, можно быть счастливым?

– Сложный вопрос. Для человека представление о счастье меняется на протяжении жизни. Сейчас для меня счастье – мир в душе и доверие Богу. В порядок приводит исповедь. Приходишь в храм в подавленном состоянии, уставший сама от себя, от своей излишней сложности, от окружающих людей. А после исповеди душа как «белы снеги», в них ангелы купаются и поют. Уверена, счастливым можно стать только отдавая. Чувствуете глубокую чёрную печаль в сердце? Подарите что-нибудь людям. Поделитесь знаниями, скажите добрые слова, а может быть, помогите кому-то деньгами – сразу почувствуете, как боль уползает и радость нежданная врывается, и ты уже весело бежишь. Это всегда работает. Если мои книги принесли кому-то радость, значит, я «распускала» сердце не зря.

– А писательское счастье — какое оно?

– Писательское счастье – наверное, признание, популярность. А это ответственность, дополнительная нагрузка, суета всякая… А я люблю свободу и покой. Не считаю себя писателем в полной мере. Писателями и поэтами люди должны называть себя с большой осторожностью.

– Ваше творческое кредо?

– Мой любимый Пушкин писал:

«И долго буду тем любезен я народу,

Что чувства добрые я лирой пробуждал,

Что в мой жестокий век восславил я Свободу

И милость к падшим призывал...»

Гениально! Этими словами он оправдывает любое творчество. Или Андрей Рублев. Жил в страшное время. Но вобрав в себя грязь, боль, зло, рождает «Троицу». Пусть это звучит банально, искусство должно нести свет, а не увеличивать количество нечистоты.

Помните, был такой анекдот или притча. В аду оказываются убийца и писатель. Убийцу наказали и отпустили, а писателя нет. Последний в недоумении: почему? А Бог ему отвечает: «Убийцу и жертву забыли, а твои книги будут растлевать людей вечно». Понимаете, какая ответственность лежит на пишущем человеке?

– Какие у вас увлечения, хобби? Помогают ли они в творчестве?

– Увлечение – огородничество и садоводство. В рамках небольшого куска земли, политого потом и слезами. Думаю, напишу сказку о медведке: «Как жить, если все тебя не любят и хотят прихлопнуть?» Шутка, конечно.

– Что вы сами читаете сейчас?

– На спинке моего дивана возвышается стопа книг, которая время от времени падает на меня ночью. Сейчас читаю «Подлинную историю Анны Карениной» Павла Басинского, записки Семёна Степановича Гейченко о музеях в Михайловском и Тригорском (в мае посчастливилось там побывать), любимый «Обрыв» Ивана Гончарова, повесть Эно Рауда «Муфта, Полботинка и Моховая Борода», рассказы писателей Латинской Америки. Толкование на Евангелие. Недавно внимательно прослушала «Войну и мир». Восторг и потрясение! Особенно актуальная сегодня тема войны. Читайте эту книгу, она проста и понятна всякой русской душе.

– Есть ли у вас творческая мечта? Какая?

– Текст. Вкусный, сочный, яркий, лаконичный. Мой. И еще хочу собрать иллюстрированный сборник из готового материала – сказки и рассказы.

Беседовала Ольга Крутикова